元宇品の熱殺蜂球

9月になって初めての週末です。

5日に台風が四国南部を通り元宇品にまとまった雨が降りました。雨が降った後の森は、面白いものが出てくるので、森に行こうか海に行こうか、ルートを迷いながら出発した私です。墓地の石垣の上で粘菌(変形菌)の若い子実体を見つけました。

粘菌のツノホコリの仲間

森の中にはもっと珍しいものがあるかも…いやいや海も見ておかなきゃ!今日は大潮なんだし…。

「よーし、決めた!今日は久しぶりに展望台から石段を下りて海岸に出よう!」

気温32.2℃湿度66%、ツクツクボウシの大合唱の中、氷嚢を頭にのせたり首に当てたりしながら倒木や落ち葉の上を観察して行きます。あちらこちらのジョロウグモの網にはメスにアプローチを試みるオスの姿を確認しました。

ジョロウグモの網

そんな観察をしながら誰もいない展望台に到着、ここには石のテーブルとベンチがあります。水を飲んで石段の降り口に向かった私はジージーという大きな音を聞いて…。

「あれっ、何か音がする…誰かがラジオを忘れて行っちゃったのかな~。」

「もしかして、ガードレールラジオ(鉱石ラジオと同じ原理でガードレールなどから音声が聞こえるというもの)だったらすごいかも!」と妙なテンションで周りを探します。

折れたツブラジイの大木を通り過ぎたとき、その音はびっくりするくらい大きく何かを震わせるように鳴っており、思わず振り返った私が見たものは…

「あっ、あっ!これはミツバチの…。」

頭の中に『熱』『殺す』『球』と次々浮かんでくるのですが、あぁ、漢字の組み合わせはどうだったっけ…熱・殺・球…うーん、『蜂』はどこに入る?

「ねっさつほうきゅう、『熱殺蜂球』だー!」

『熱殺蜂球』を作っているということは、この蜂の大群はニホンミツバチなのか…

地面から顔を上げると、折れた大木の太い幹が長く縦に裂けており、そこがミツバチの巣と思われます。その裂け目から地面にかけて無数のミツバチが這いまわって、そのすべてが体を震わせているので、ジーとか、ブーン、とか何百匹の蜂の翅音がツクツクボウシの鳴き声と相まって辺り一帯が異様な雰囲気です。

TVの科学番組で繰り返し取り上げられる『熱殺蜂球』とは…。

ニホンミツバチの天敵であるオオスズメバチは、幼虫の餌にするためにミツバチの巣を集団で襲い全滅させた後、幼虫やサナギを持ち去ります。

オオスズメバチがミツバチの巣を襲うとき、初めに偵察役が1匹やってきます。この偵察役を放っておくと、仲間が集団でやってきて巣が全滅してしまいます。ミツバチは偵察蜂のフェロモンを感知すると、その瞬間に巣全体が素早く戦闘態勢を取り、ミツバチが次々にスズメバチに飛びかかります。幾匹かは嚙み殺されますが、数を増すミツバチに覆われ蜂球が形成されると…

蜂球

スズメバチが蜂球に捕捉されると、ミツバチは翅の付け根の筋肉を震わせて熱を作ります。蜂球内では温度だけでなく湿度も急上昇、5分後には温度は46℃に,湿度は90%以上になります。スズメバチの耐えられる温度は45℃です(ミツバチは50℃まで耐えられる)。 この時,蜂球内のCO2濃度は大気中の10倍にあたる4%に達します。高温に加え高湿度、高濃度のCO2の環境になるとスズメバチの致死温度は45℃よりも下がるので熱攻撃が更に有効になります。スズメバチは蜂球内で蒸し殺されて約10分で死に至ります。

この木の根元に巣の入り口がありました

ミツバチが50℃に耐えられるとはいえ、蜂球の中心部のミツバチのダメージは大きく、寿命が1/4になるそう…。驚いたことに、次のスズメバチの襲撃時には、この寿命の縮んだミツバチが率先して危険な球の中心部に飛び込むということです。献身なのか効率なのか…一族を守るため彼女たちは必死に戦います。

間もなくその場を離れた私ですが、蜂球の真ん中に本当にスズメバチがいたのかどうか、気になってきました。

2時間後に再びミツバチの巣を訪れてみました。蜂球はまだ完全にほぐれてはいません。夕暮れになってセミの声が小さくなると、ミツバチの翅音がはっきりと聞こえました。まだまだ何百匹のミツバチが体を震わせながら這いまわっています。

蜂球の中心に黄色いハチが見えます

目を凝らせて蜂球を見ていると…

「あっ、黄色いものが見えた、スズメバチだ!」

周辺を観察していると、蜂球の手前には別のスズメバチの死骸もありました。この巣は以前にもスズメバチに狙われて、今日のように『熱殺蜂球』の技を繰り出して敵を倒したのでしょう。ミツバチが偵察役のスズメバチを撃退できているうちは良いのですが集団で襲われた場合には、女王バチとともに巣を捨てて逃げ新たな場所に棲み付くそうです。

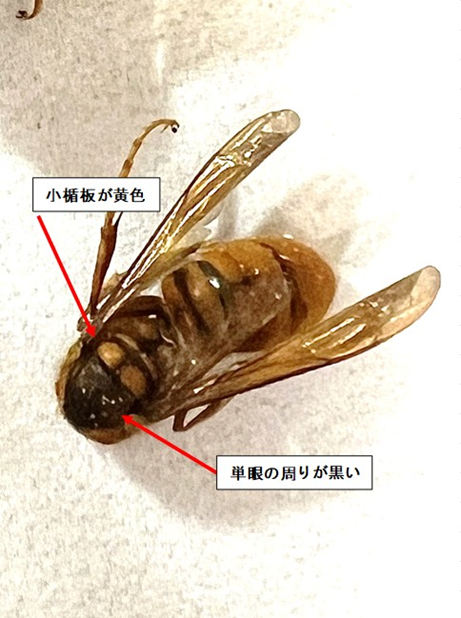

夜になって、今日はすごいもの見ちゃったなぁ~と写真を見直していた私は「あれっ??」

巣の前に転がっているスズメバチは「オオスズメバチ」とは違うような…。

首の後ろやお腹の模様に違和感がありますし、小さい。そもそも蜂球の中のハチの種類も見極めていないので別種のスズメバチとなると話が随分変わってきます。

「…あの、死んだ蜂が欲しい!」一週間を待たずに現地を訪問した私です。

展望台に続く道

熱殺蜂球を観察した後、広島市南部には警報級の雨が降りました。日本ミツバチの巣は無事なのでしょうか?スズメバチの死骸は見つかるのでしょうか?

現地に到着、少し離れたところから慎重に観察を続けます、というより…スズメバチがふらふらと巣の周辺をさまようので怖くて巣に近づけないのが本当のところです。巣の周辺にはたくさんのミツバチが這いまわり、いつくかは小さな塊になっています。スズメバチが近づく度に「ブオン!」と一斉に体を震わせて警戒する様子が見られました。

巣の近くに留まるスズメバチ

これは「キイロスズメバチ」のようだな…

キイロスズメバチがニホンミツバチを狩る場合は1匹ずつ連れ去ります。ミツバチの巣の近くでホバリングしながらタイミングを計り、蜜や花粉を持って帰ってきたミツバチを捕まえて木の上などの離れたところで肉団子にして自分の巣に持ち帰るのです。

巣の入り口を守るミツバチ達

このような巣では、門番役のミツバチが巣の入り口周辺に多数集まって警戒態勢をとり、キイロスズメバチがおよそ15cm以内に近づくと、最も近くの個体を始点として、腹部をそり上げながら翅を震わすウェーブが起こり、集団全体が「ブーン、ブーン」という断続的な羽音をたてるそうです。

ニホンミツバチは大変大人しい蜂ですが、大集団のすぐ近くでの狩りは、キイロスズメバチにとっても大変危険なもので、ほんのわずかでも捕獲に手間取った場合には、それに気付いたミツバチの集団に一斉に襲いかかられ、蜂球の内部で蒸し殺されてしまうことも多いそうです。

まさに同様の光景が目の前で繰り広げられていました。

蜂球と死んでいるスズメバチ

スズメバチは巣に近づいたり離れたりしながら周辺を飛び回っています。あそこに転がっている死骸が欲しい…私の手がもっと伸びれば良いのに!

地面に伏せ慎重に慎重を重ね、スズメバチの死骸を手に入れました。先日の蜂球の中にいたものと近くに死んでいたものです。家に帰ってスズメバチの死骸を入れたタッパーの蓋を開けた途端、香ばしいスルメか鰹節のような香りがしてびっくりしてしまいました。

「熱殺…蒸して料理されたと同じ事なんだ、そういえば色も少し赤味が強い…。」

体長は約2.1㎝、単眼の周りが黒いこと、翅の付け根の「小楯板(しょうじゅんばん)」が黄色いこと、でやはり『キイロスズメバチ(ケブカスズメバチ)』でした。

『ケブカスズメバチ』の表記について説明すると…以前は独立種として『キイロスズメバチ』と記載されていたのですが、その後は『ケブカスズメバチの亜種』とされました。『キイロスズメバチ』という名称は、大多数の昆虫関係の人が使用してきたという歴史があり、事柄が伝わり易いので現在でも広く使われています。

性格が攻撃的で毒針の毒も強い『キイロスズメバチ』は『オオスズメバチ』に次ぐ危険度ですが、狩りは1対1、門番のニホンミツバチは年寄りが多いし数匹が連れ去られても巣が全滅するようなことはありません、という養蜂家の話もみかけました。

後日展望台を訪れてみると、巣の周辺はとても静かになっていました。時おり花粉を付けたミツバチが巣に戻ってきます。秋はすぐそこ、どの蜂にとっても忙しい季節がやってきます。

【参考】

ニホンミツバチの対オオスズメバチ蒸し殺し戦法は「諸刃の剣」だった<br>-天敵熱殺の代償に蜂球参加ミツバチの余命が短縮!それに対応する驚きの戦略も!!-|ニュース&イベント|玉川大学 大学院

スズメバチによる大量攻撃に対するミツバチによる異常な熱防御 小野正人,五十嵐 健,大野 英史 & 佐々木 正美 自然 volume377,pages334–336 (1995)

Unusual thermal defence by a honeybee against mass attack by hornets | Nature

捕食者スズメバチに対するニホンミツバチの防衛行動 −蜂球内でのスズメバチの死の原因解明− 菅原道夫https://www.jstage.jst.go.jp/article/hikakuseiriseika/30/2/30_68/_pdf/-char/ja

集団で敵を蒸し殺す、世紀の大発見! 玉川大学のミツバチ研究に潜入! | 和樂web 美の国ニッポンをもっと知る!

キイロスズメバチ|上野高敏 -Takatoshi UENO-

アース・ミュージアム元宇品 自然観察ガイドの会

副代表 畑 久美