元宇品の豊年俵

2025年夏、記録的な暑さが続いています。今日の最高気温は38℃くらいかなぁ、首には氷嚢を巻き、リュックの裏に冷却シートを背負って、手には氷を入れたクーラーボックスを下げています。マダニ対策のため、長袖、長ズボン、それに長靴は外せません。

「さぁ、出発!」

森の入り口から南に向かって歩き始めます。

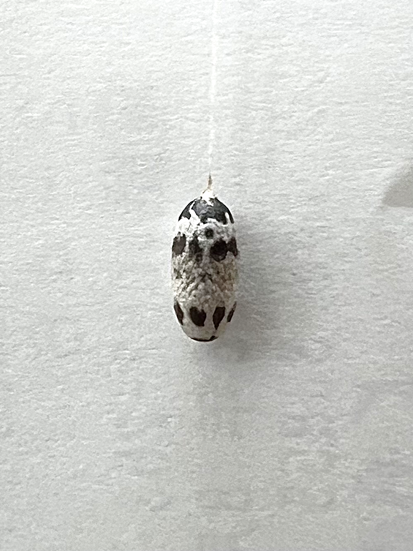

あれっ、クモの糸に何かがぶら下がっています。

2025.8.3

「おぉ、クモの卵のうでは…?イソウロウグモの卵のうかなぁ♡」

「形と色が違うよね~。」

「クモのはもっと雨粒型、これは小さなカプセル型…」

「見て!きれいな模様があるよ。」

「クモの卵のうじゃないなぁ」

脳内会議で結論は出ません。とりあえず振り子のように揺れている糸の先の『何か』の写真を撮って帰ることにしました。

『何か』

家に帰ってクモの図鑑を出してみました。ヤマトカナエグモ、イソウロウグモ…形や色が全く違ってクモの卵のうは直ぐに候補から外れてしまいました。

うーん、ネットで探してみよう…「糸、卵」「糸の先の卵のう」で全くヒット無し。

「ぶら下がる虫の卵」と苦し紛れに画像検索していたら…

「繭なのか⁉」

正体は『ホウネンタワラチビアメバチ』、稲を食害する蛾の幼虫(イネアオムシとして悪名高い稲の害虫とされているスジコヤガなど)に寄生する「寄生バチ」の繭でした。漢字で書くと「豊年俵ちび飴蜂」、昔の人が、稲の害虫をやっつける蜂の俵形の繭が沢山見えると豊作を予感して吉兆としたとか…。フムフムと読んでいた私は思い出したことがありました。

「…これって、寒い頃にネットニュースで見たことあるかも!」

探してみると、ありました!

3歳の女の子の大発見、女の子のお父さんが偶々研究者だった…ということで印象に残ったのです。記事を探して読んでみると、研究室に持ち帰ってふ化させ…とあります。

「そうか、ふ化した蜂を調べなければ蜂の名前が決められないんだ!」

小さなイモムシに寄生したチビアメバチの幼虫は、イモムシを体内から食べ尽くすと、細い糸を吐いてぶら下がり繭を作るとか。…繭のぶら下がっていた辺りにイモムシの干からびた死骸がある…ともあります。糸の付け根に干からびたイモムシがいたっけ?

うーん、もう一度現地に行くしかないな。

…あった!豊年俵はシダの葉陰で風に揺れていました。

糸の付け根は…葉の裏側なので良く見えません。糸のくっ付いていたシダの葉ごと繭を持って帰ります。

先ずは『繭』、穴が開いていないので、中にはサナギがいると思われます。繭の表面には絹のような光沢があります。形はさておき、このおしゃれな白黒模様はどうやってつくるのかしら?どんな意味があるのでしょう?

とはいえ、これを置いておけば中から蜂が出てくるかもしれない!蜂に会えると名前も分かるはず…。

次に『抜け殻』。蛾の幼虫の中に蜂の幼虫がいたはず、イモムシがイモムシに食べられて、空っぽになって干からびたイモムシがあるかもです。糸の付け根から少し離れたシダの葉先にゴミのようなものがありました。「これかなぁ~。」

拡大して見ると…

お、お~、イモムシの3対の胸脚の片側がはっきりと見えます。寄生されたイモムシはお腹がぺったんこ、シダの葉上で乾燥していました。抜け出した蜂の幼虫は、少し離れたところに糸をくっ付けてぶら下がり繭を作ってサナギになったのでしょう。

しばらくケースに入れて繭を保存していましたが、残念ながら蜂が出てくることはありませんでした。

このような繭を作るアメバチはいくつかおり、寄生する蝶や蛾も数種あるようです。

『令和の米騒動』は大変でした、この秋は日本全国豊作になって豊年俵を積み上げられますように。

【参考】

八重山毎日新聞 2025.1.14

ホウネンダワラ(豊年俵)は縁起物?=実は寄生蜂の繭(天野和利) – エキスパート – Yahoo!ニュース

アース・ミュージアム元宇品 自然観察ガイドの会

副代表 畑 久美