元宇品の仔ムカデとアレチヌスビトハギ

もう3年も前のことです。

晩秋の元宇品、アベマキもすっかり葉を落とし下草も枯れた赤とんぼ広場を目的もなく観察していると…植物に短い紐が巻き付いて、紐の両側に沢山の…これは脚か。

「…ムカデ?」

2㎝くらいの小さなムカデらしきものが枯れた植物のてっぺんに巻き付いています。植物はアレチヌスビトハギ、その実は無数の鉤爪を持ち動物や人にくっ付いて厄介なひっつき虫として有名です。

周辺を探すと、ここにも!あそこにも!という感じで見つかりました。

「まさか自分から捕まりに来るはずないし…」

「うーむ、もしかしてムカデは引っ付き虫の鉤爪を使って脱皮しようとしたとか…?」

アレチヌスビトハギの上の仔ムカデは、次の年も、その次の年も、また別の場所でも見つけることができました。これはムカデ?ムカデの脱皮に関係がある?何でそこにいくつもあるの?

毒虫の飼育マニュアルを見ると、脱皮後の抜け殻は蛇腹が縮んだような形をしており、割れた頭部から抜け出たムカデは、その脱皮殻を食べてしまうようです。

「あれは脱皮とは関係が無いようだ…」

ムカデは5,6月に産卵、清潔を保つために舐めて卵を保護、卵が孵った後は体で包み母親は3ヶ月の間、餌も食べずにつきっきりで子どもの面倒を見ます。子どもが独り立ちするのが9~10月です。オオムカデの仲間では大人になるまで約3年、平均寿命は7年位です。

ムカデは夜行性、昼は倒木や落葉の下に潜んでいますが、夜になると樹の上や葉の上で活動します。ムカデは視力が弱く触覚を頼りに獲物を探します。

2025.10.12(元宇品)

9~10月の仔ムカデが独り立ちする頃は、丁度アレチヌスビトハギも花を咲かせ実をつける頃です。独り暮らしを始めた仔ムカデ達が、草木の茎葉の先まで這いまわるうちにアレチヌスビトハギに絡まって死んでしまったのかな…何となく分かるけど釈然としないまま月日が過ぎていきました。

2025年の10月、子どもグループを案内して元宇品の林縁に来ると…生きた『ホタルガ』がアレチヌスビトハギに捕まっていました。1匹は頭の一部がくっつき、また1匹は翅がくっついているようで時々苦し紛れに動きますがどうにもなりません。

「こんなことがあるんだ…あの時の仔ムカデもこういうことだったんだ!」

恐るべきアレチヌスビトハギ!「最強の引っ付き虫」と言われることに納得です…さらに興味が湧いてきました。

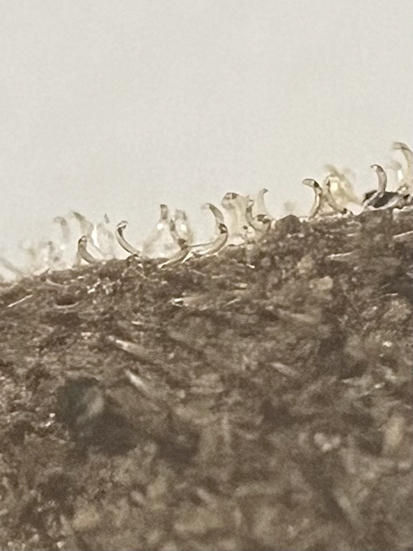

アレチヌスビトハギは、北アメリカ東部原産の帰化植物です。日当たりの良い道端、林縁など、ときに群生します。高さは0.3~1mほどになり、花は9~10月頃。実の表面には鉤状の細毛が密生しており、くびれた節の部分で容易に折れて、動物の毛や人間の衣服に付着して運ばれる、いわゆる「ひっつきむし」です。

外来種のアレチヌスビトハギ

元宇品では在来種も観察できます。

在来種のヌスビトハギの実は2節

在来種の『ヌスビトハギ』は比較的自然度の高い場所を好み花の時期も7~9月と少し早い、実の節は2節で、節が4~6個の『アレチヌスビトハギ』とは容易に見分けられます。実の鉤状の毛はアレチヌスビトハギが圧倒的で引っ付く力も段違いに強力です。

アレチヌスビトハギの実の鉤状の毛

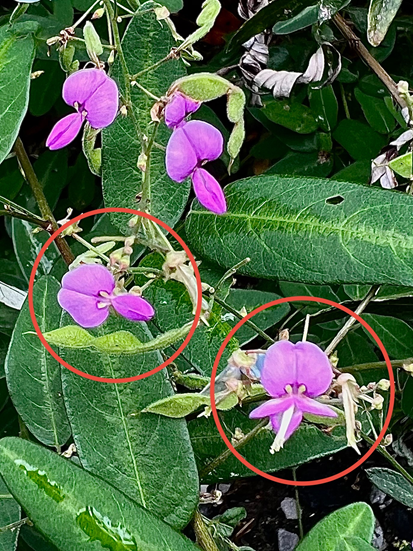

アレチヌスビトハギを撮った写真を見ていると花が開いたものと閉じているものがありました。本種はマメ科で花は蝶形花(ちょうけいか)、しぼむと青くなるんだ…ふむふむ。

「んっ?爆裂花!」

右が爆裂した花 2025.10.19

閉じている花弁(翼弁と舟弁)は、おしべとめしべを包んでいます。花に虫がとまりその重みで翼弁と舟弁が押し下げられると、おしべとめしべが跳ね上がる爆裂という特徴を持つ、というのです。花はまだ元宇品の低地にあったはず、目の前で爆裂を見たい!

耳を澄ませると小さな爆裂の音が聞こえます。爆裂とはよく言ったもので、小さな花ですが、跳ね上がる勢いで翼弁がちぎれる時もありました。花粉は一瞬で周りに放出されました。

他のマメ科の蝶形花では虫が去ると、おしべとめしべが元に戻るものが多いようですが、アレチヌスビトハギの場合は元に戻りません。おしべとめしべが見える花は、虫が訪問済みの花ということになります。

【参考】

毒虫の飼育・繁殖マニュアル 2001/9/25 秋山智隆 (株)データハウス

日本生態学会第70回全国大会 (2023年3月、仙台) 講演要旨アレチヌスビトハギの繁殖戦略【A】進藤慶太 ESJ70 poster PH-09

ひっつきむしの図鑑 2003/9/20 伊藤 ふくお (写真), 丸山 健一郎 (著)トンボ出版

アース・ミュージアム元宇品 自然観察ガイドの会

副代表 畑 久美