元宇品のセイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシ

5月も今日でおしまい、森に向かう道すがら草むらに目をやると…。

2025.5.31

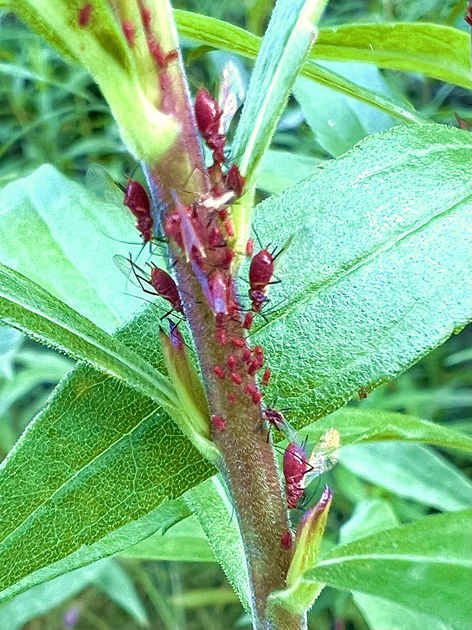

「あっ、セイタカアワダチソウに!」

真っ赤なアブラムシがセイタカアワダチソウの茎に寄り集っています。

名前は『セイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシ』うーん、長い名前だ…。

1番長い虫の名前は、バッタみたいな虫で「スオウササキリモドキ」の別名『カノウモビックリミトキハニドビックリササキリモドキ 』25文字。

『セイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシ』は19文字で第3位とか…。

話は脱線してしまいましたが、しばらく観察していた私はふと思うことがありました。

4月から何度もアワダチソウを観察していたのですが、アブラムシの姿は一切ありませんでした。春になり気温も高くなっているのに、アブラムシは随分遅れて出てきた気がします。グンバイもアブラムシもどちらもセイタカアワダチソウの吸汁昆虫です。同じ植物をめぐってせめぎ合いとか譲り合いみたいな事柄はあるのでしょうか…。

『セイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシ』は、1991年に日本で確認された北アメリカ原産の外来種です。『アワダチソウグンバイ』が1999年に確認だから、アブラムシが先に入りその後グンバイが入ったと思われます。

アワダチソウグンバイが沢山! 2025.6.15

調べていると…

北米原産の外来植物セイタカアワダチソウの上ではセイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシが優占種であったが…2004年以降ヒゲナガアブラムシの数は著しく減少し、これまでセイタカアワダチソウ上に存在しなかったアワダチソウグンバイが優占種となった…とあります。その理由としては…

・有翅型アブラムシはグンバイの吸汁痕を避ける。

・アブラムシは他の昆虫に食べられて数を減らした。

(アブラムシを捕食する昆虫種は優占種であった年に比べ20倍以上も増加していた)

・一方でグンバイの捕食者はほとんどいない。

つまりアブラムシは後から来たグンバイの定着と捕食圧の増加によって減少した可能性が高い、ということでした。

そんなこんなで元宇品を訪問するたびにセイタカアワダチソウを観察するようになった私ですが…。

最初にセイタカアワダチソウの赤いアブラムシを見つけてから2週間後、赤い集団の中に黒いものが目に付くようになりました。アブラムシを食べに来たテントウムシの幼虫かなんかだろう…と気にも留めずにいたのですが、よく見るとアブラムシの形をしています。

黒いアブラムシ⁈抜け殻みたいなものもあるけど…脱皮殻なのかな~

別種の黒いアブラムシがやって来たとか? いやいやそれは無いか…

病気で黒化したものなのかなぁ…例えばウイルスに感染したとか…?

手あたり次第検索もかけてみますが直ぐに答えは見つかりませんでした。

引き続き現地の観察はしていたものの赤いアブラムシはあっという間にいなくなってしまいました。

この黒い『赤いアブラムシ』のことを時々思い出してはいましたが、特に進展も無く…広島では6月27日に過去最も早い梅雨明け宣言があり、いきなり気温33℃、34℃で7月が始まりました。

ある晩、セイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシから離れて農業害虫としてのアブラムシを調べていた時、寄生バチの話に出くわしました。

「あ~、蜂だ…」昆虫の中でも蜂の生態は複雑で手強い印象です。あれやこれや読んでいましたが…

「ちょっと待って、全然頭に入って来ないんだけど…」

「さっきから出てくるマミーって何?お母さんのことじゃ無さそうだけど…」

勘違いに気が付くまでそれほど時間はかからなかったのですが、そのあとの展開が驚きでした。

マミーはミイラのことで、英語で「mummy」と綴ります。発音は“マミー”。子どもが母親に呼びかけるときの“mummy”と同じ発音です。が、ここでの「マミー」は、寄生蜂の幼虫が蛹になるためアブラムシの体内で繭を作った状態のもの、のことです。

先ず、寄生バチがアブラムシに卵を産み付けます。

アブラムシの体内でふ化したハチの幼虫は、アブラムシの体内の「生存にかかわる器官」以外の卵巣や脂肪体を食べ始めます。アブラムシが死ぬと自分も生きていけないからです。

また、ハチの幼虫はアブラムシの行動も操るようです。アブラムシは集団で植物の吸汁をしますが、その集団目がけてテントウムシなどの天敵がやって来るので、集団から離れてリスクの少ない葉先などに移動させるのです。

テントウムシ来襲

成長したハチの幼虫は蛹になるために繭を作ります。アブラムシの体の中でぐるぐると回転し、自分の周りに糸を吐き繭を作っていきます。

「ミイラだ!…包帯でぐるぐる巻きの…。」

幼虫は吐いた糸を内側からアブラムシの外皮にくっつけることで繭を作るのですが、アブラムシの外皮はその際の分泌液と反応して硬く黒く(ハチの種類によっては濃褐色や淡褐色、赤色など)なるそうです。数時間でマミーは完成し、その後1週間位(種によってまちまち)でハチが誕生します。その際ハチがマミーのお尻の部分を、潜水艦のハッチのように丸く繰り抜き押し開けて出てきたりします。

以上は、アブラムシの寄生バチの生態ですが、これに近いことが起こっていたのではないかと推測しました。

「あ~、この目で見て確かめたい!」

あの時、もっと丁寧に観察をして勉強していたら良かったのに…と自分の怠慢さに後悔しかありません。赤いこのアブラムシは高温が苦手で夏場は生存数を減らす(夏季没姿)という報告もあります。

「観察は来年の春になっちゃうかなぁ、時間が6月に戻れば良いのに…。」

諦めかけた私ですが、色々な情報に接しているうちにもうちょっと頑張ってみようと思い始めました。もっと丁寧に探せば赤いアブラムシが見つかるかもしれないし、黒いマミーの痕跡も見つかるかもしれない。

今日は7/12、外気温34℃、夏も始まったばかりだというのに元宇品の山中ではツクツクボウシが鳴いています。

穂先にはまだ翅のない子どものカマキリがたくさんいました。

春に観察していたセイタカアワダチソウは成長して私の背丈をとうに追い越しています。以前観察していた株を探して歩きますが、いくつかのセイタカアワダチソウの群落では見つけることはできませんでした。さらに移動してヨモギと混生していた場所で以前の株を探します。日射しは強く、上を見るとついついしかめっ面になってしまいます…頭上の葉裏に小さな黒い点が見えました。確かめると…。

「マミーだ!」

体形はアブラムシに違いありませんが、外皮は黒く硬化し、お腹はパンパンに膨らんでいます。

ハチが抜けた跡が見えませんから中に蛹が居るかも知れません。

こちらは側面が大きく壊れ中は空洞でした。

こちらのマミーは腹面から糸が綴られ葉に固着しているように見えます。

アブラムシに寄生するハチのマミーにはいくつかのタイプがあり、一般的にアブラバチは丸く、アブラコバチは細長いマミーを作ります。マミーの形状だけで寄生蜂を同定することはできませんが、このマミーは黒く丸いのでEphedrus属のアブラバチかも知れません。

小さくてか弱く多くのものに食べられてしまうアブラムシですが、調べてみると…

単為生殖や胎生、寄主転換、細胞内微生物共生、ウイルスとの助け合い…

兵隊アブラムシや幼子+老体が一緒に戦うアブラムシなど…

驚くような方策で種を守ってきたことを知りました。

毎晩一つのお話をするとして…千夜一夜アブラムシ物語ができそうです。

【参考】

日本生態学会全国大会 ESJ55 講演要旨

セイタカアワダチソウ上の優占種であった外来昆虫アブラムシに何が起こったか?

安東義乃(京大生態研セ), 内海俊介(京大生態研セ), 大串隆之(京大生態研セ), Timothy P. Craig(Minnesota Univ.)

愛媛県平野部におけるセイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシの夏季没姿現象 安達修平、吉富博之 ROSTRIA No.56 2014.1.31

アブラムシとその寄生バチ(2)アブラバチとアブラコバチ 高田肇 アリスタライフサイエンス農薬ガイドNo.97/F 2000.10.1

天敵紹介(アブラムシ類の寄生蜂) : 高知県農業技術センター

アブラムシ寄生蜂の謎多き生活史〜昆虫の不思議な魅力紹介No.7〜

アース・ミュージアム元宇品 自然観察ガイドの会

副代表 畑 久美